新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

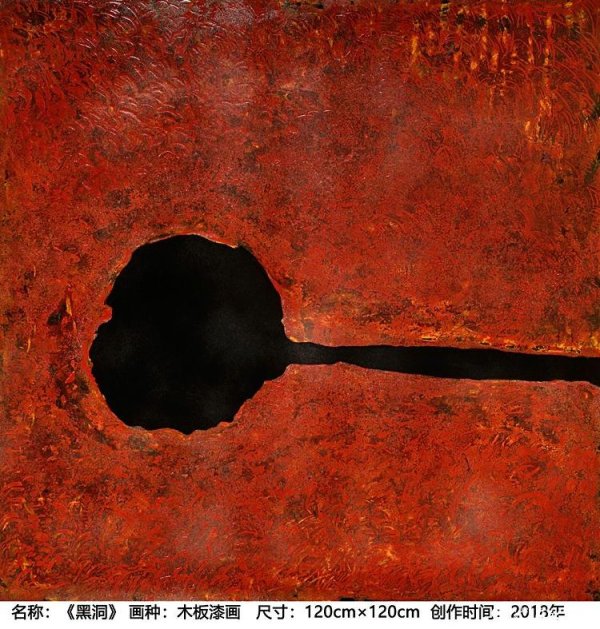

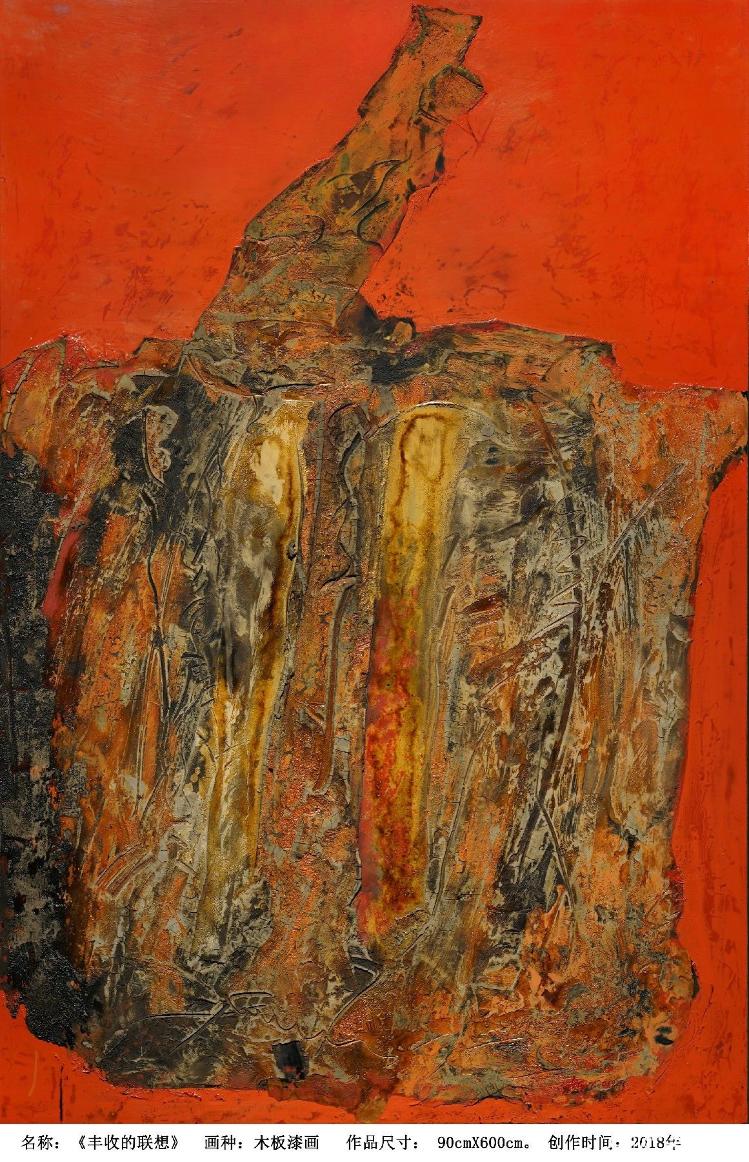

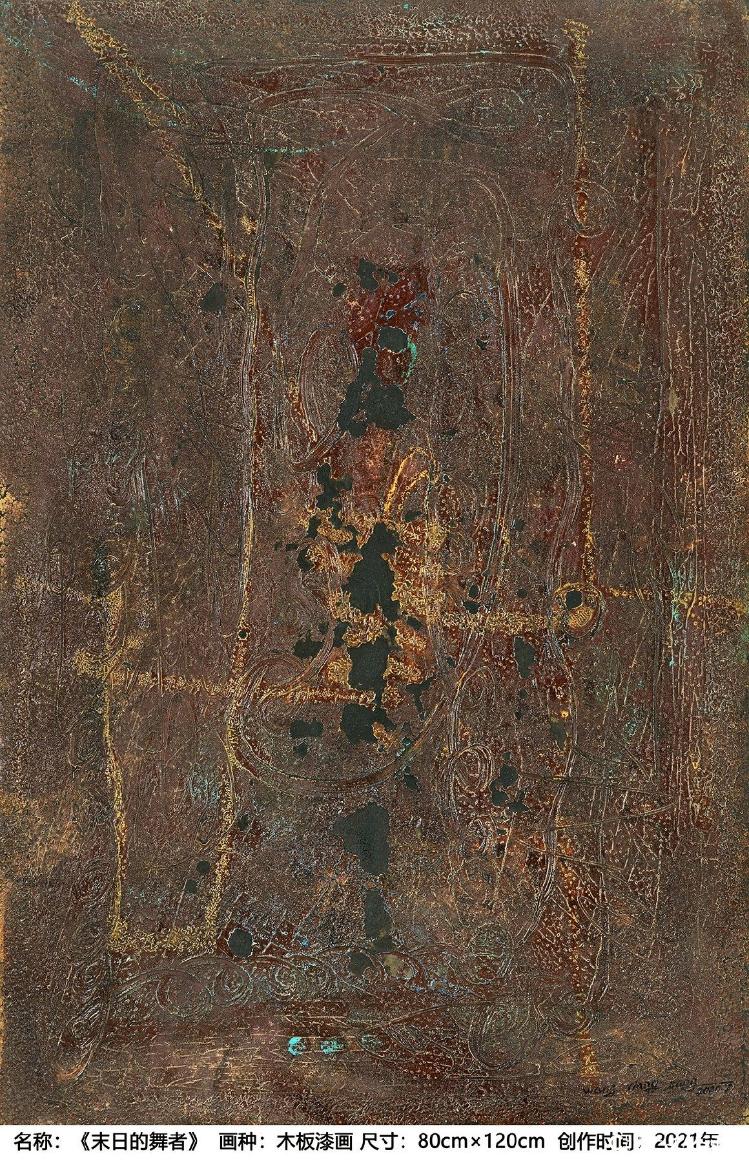

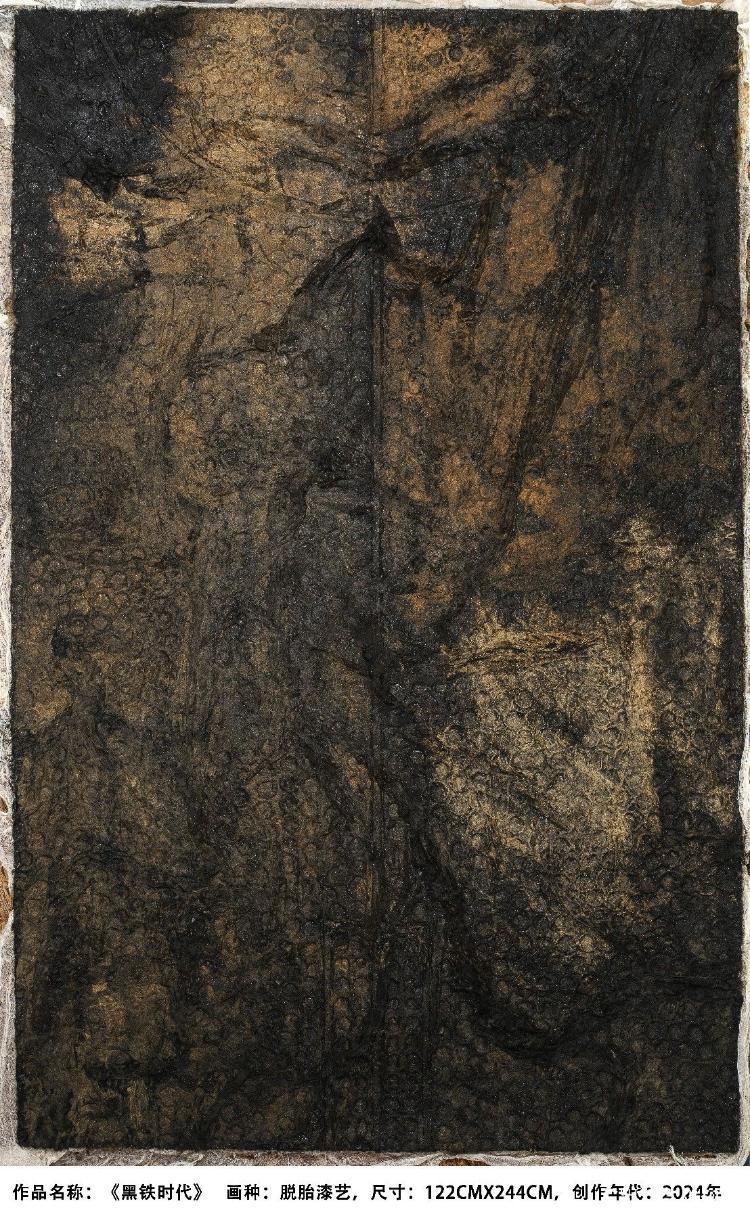

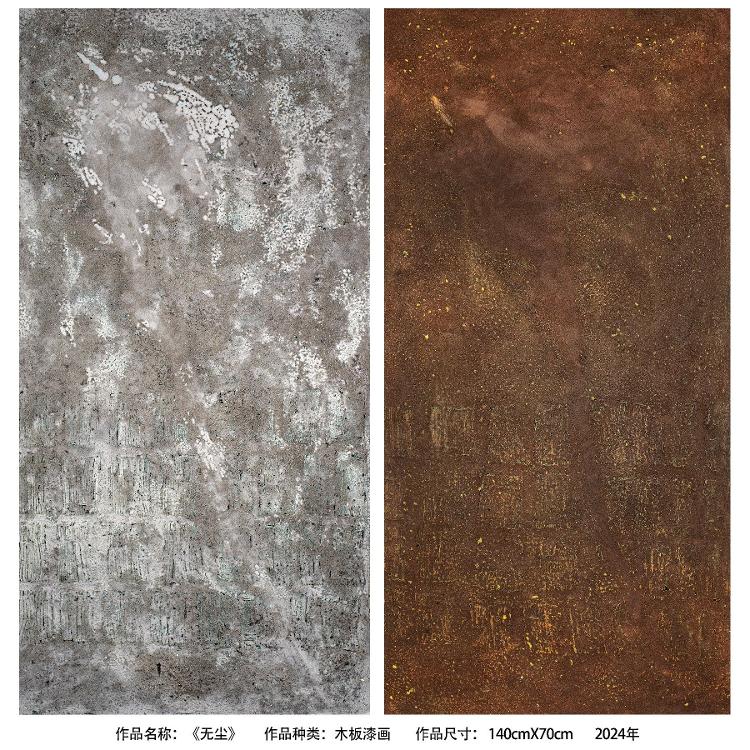

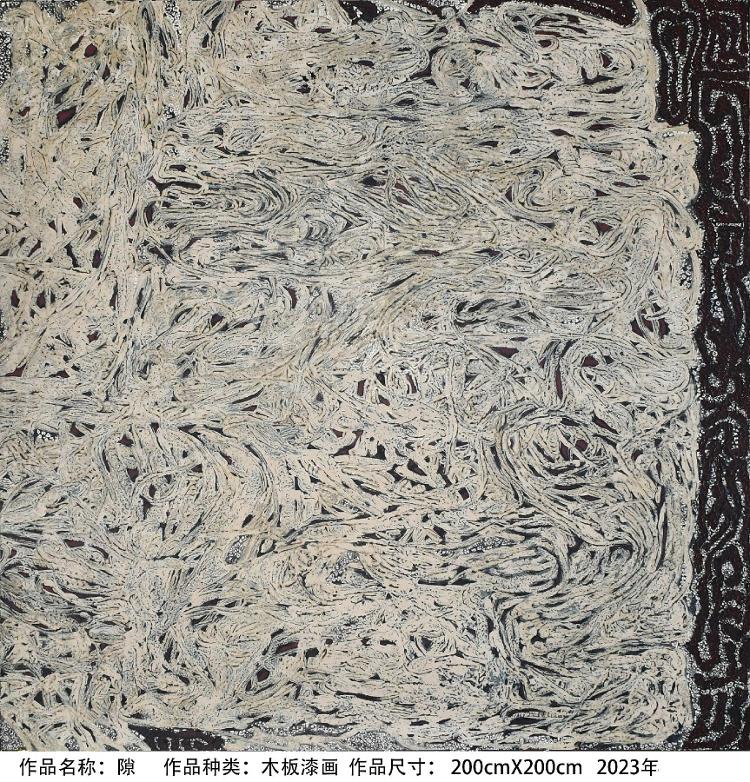

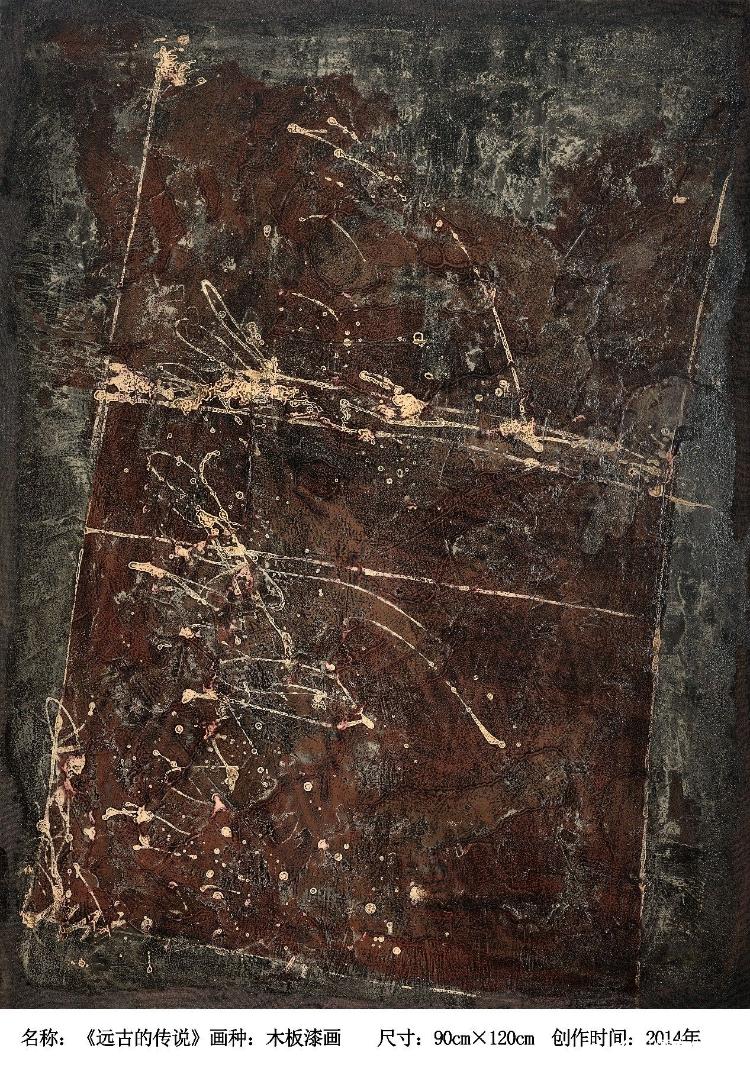

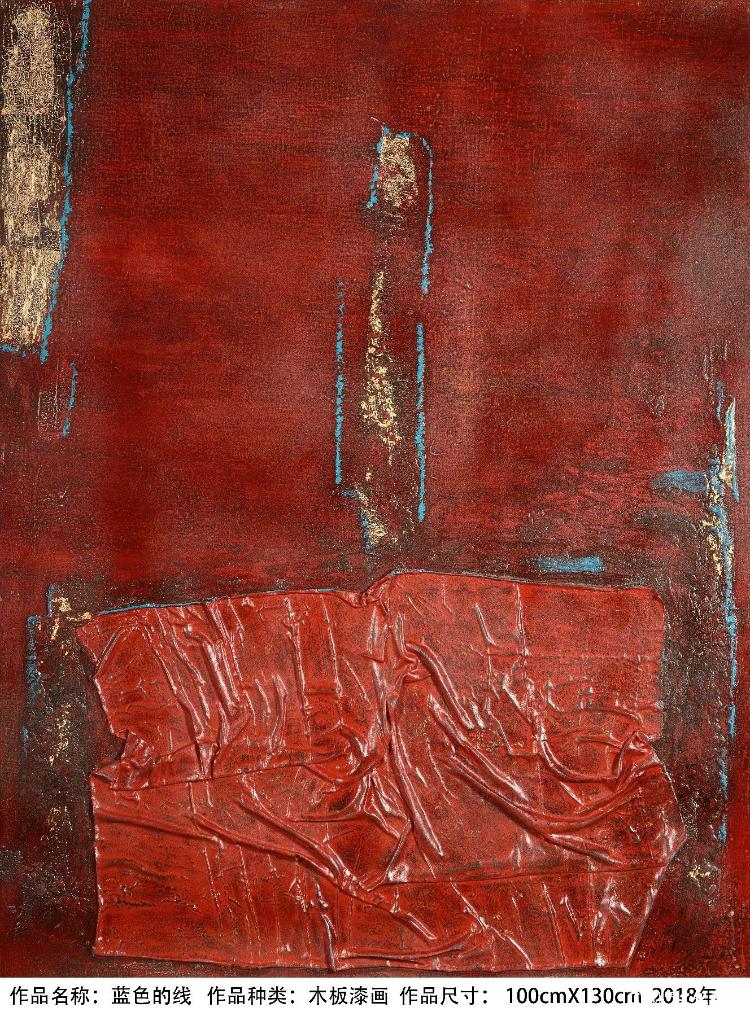

当大漆从漆树的肌理中苏醒,它携带的不仅是数千年的材质记忆,更有远古先民对天地的敬畏——那些与祭祀、巫术、图腾共生的漆器,曾是人与神对话的媒介。王向阳的漆画创作,始终锚定这份原始的神秘与质朴,让大漆在当代语境中重新成为连接古今、沟通天人的语言,他笔下的每一寸漆面,都流淌着对“何为本源”“如何安身”的深沉叩问。

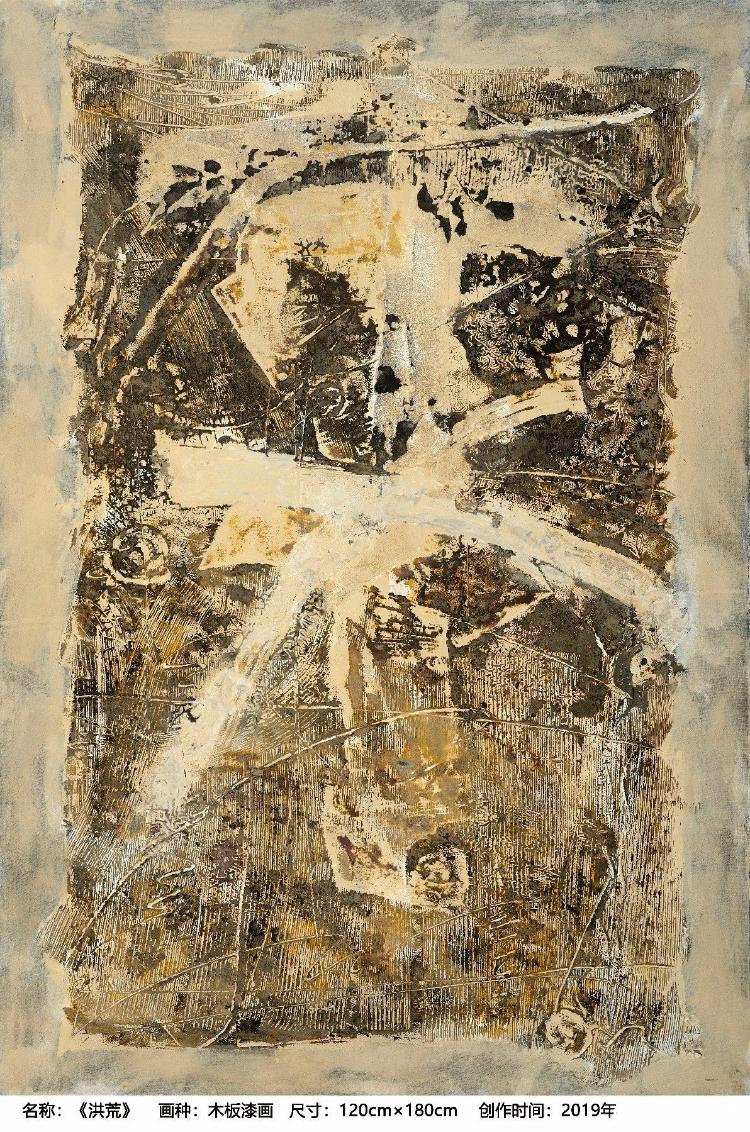

艺术家曾坦言,面对粗糙的亚麻布与黏稠的生漆,总会想起远古漆器上那些模糊却充满力量的图腾——它们不追求具象的逼真,却以稚拙的线条、厚重的漆层,封存着人类对宇宙最初的感知。这种对原始大漆“神秘性”的向往,成为王向阳创作的起点。他不刻意驯服材质,反而主动让漆液在布面自然晕染、流淌,让金属箔片在漆层下随机闪烁,让蛋壳的裂纹随温度自然蔓延。那些看似“未完成”的肌理,那些在打磨后偶然露出的底层色彩,恰如远古陶器上的窑变,带着不可复制的偶然性,呼应着先民“敬天顺物”的智慧。在他的画中,漆不再是被精准控制的“材料”,而是与艺术家共同呼吸的“伙伴”,这种创作姿态本身,就是对原始漆艺特质的当代回应——正如远古工匠相信漆能承载神谕,王向阳也在漆的自然生长中,聆听着超越技巧的本真之声。

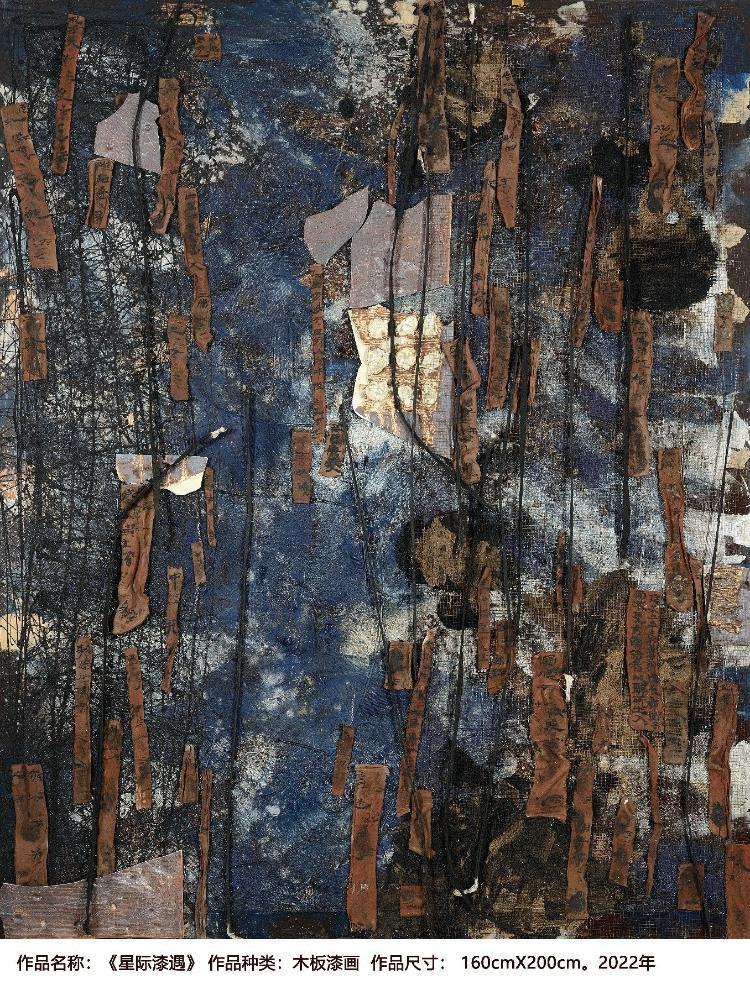

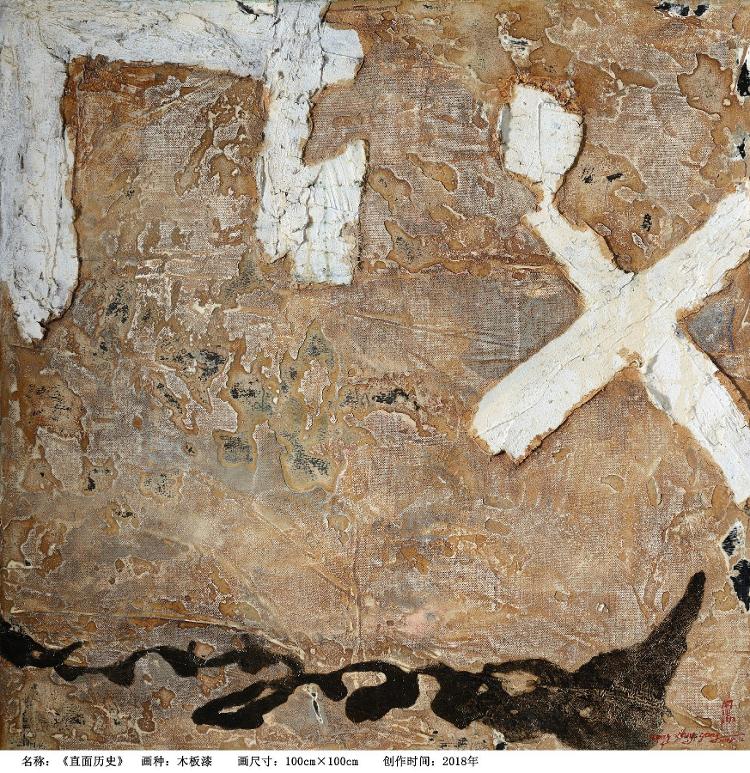

“古拙质朴的大漆本体语言似乎揭示了世界的本源存在方式”优配良品,这一感悟深深烙印在他的创作逻辑中。他笔下的漆画,从不执着于繁复的叙事或炫目的技巧,反而以“大象无形”为追求:大漆的厚重不是简单的叠加,而是对“混沌未分”的模拟,仿佛天地初开时的鸿蒙;金属箔片的微光若隐若现,如星辰在夜空中忽明忽暗,不强调“看见”,而强调“感知”;蛋壳的冰裂纹理看似无序,却暗合自然生长的韵律——正如万物本无定形,却在流动中自成秩序。这种对“本源”的追寻,让他的漆画超越了视觉的表象,成为一种哲学的显影:当漆面在打磨后显露出温润的光泽,当不同材质在时光中逐渐融合,观者会忽然读懂,所谓“世界的本源”,或许就藏在这种“不刻意”的共生里——如同大漆与木、与石、与金属的相遇,无需雕琢,自成华章。

在现代文明极度发展的今天,王向阳选择大漆作为内心的“最佳表达”,藏着更深层的精神选择。当数字图像的碎片淹没感知,当快节奏的生产消解了事物的温度,大漆的“慢”与“重”反而成为一种对抗:它需要数月甚至数年的髹涂与打磨,每一层漆的固化都在与时间对话;它拒绝速成的光鲜,非要在反复的覆盖与显露中,才能透出温润的光泽。这种创作过程,恰是艺术家对“如何与世界融合”“如何道法自然”的实践——他不试图用艺术“征服”自然,而是以大漆为桥,让自己的思考、情感与材质的天性、自然的节律共振。那些厚重的漆层里,有对过度“人工化”的反思;那些自然形成的肌理中,藏着“顺应而非对抗”的生存智慧。

王向阳的漆画,最终完成了一场从“敬畏”到“安顿”的精神旅程:从对远古漆艺神秘性的向往,到在大漆的本真中触摸世界的本源,再到以这种材质回应现代文明的喧嚣。他让大漆重新成为“通神”的语言——这里的“神”,既是远古图腾里的天地之力,也是当代人内心对安宁与本真的渴望。当观者站在他的作品前,能从漆面的温润中触到远古的体温,从肌理的混沌中读到本源的秩序,便会懂得:所谓艺术,不过是借材质之躯,让人类的精神在时光长河里,找到一处可以停泊的渡口。

而大漆,正是王向阳为这个时代选择的渡口——它带着原始的敬畏而来,载着当代的哲思而去,在每一道漆痕里,都写着:唯有与自然对话,与传统共生,才能在浩瀚宇宙中,找到属于自己的那束光。

(文/DeepSeek)

作品欣赏优配良品

艺术家简介

王向阳·漆画丨揭示每一个生命从脆弱到饱满的成长过程,呈现当代语境下对人类生存处境的关注与思考

王向阳

中国美协理事

中国美协第三届漆画艺委会副主任

中国城市雕塑家协会副主席

江西省第七届美协主席

南昌市美协名誉主席

南昌大学、景德镇陶瓷大学教授、博士生导师

江西师范大学教授、硕士生导师。

配资炒股平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。