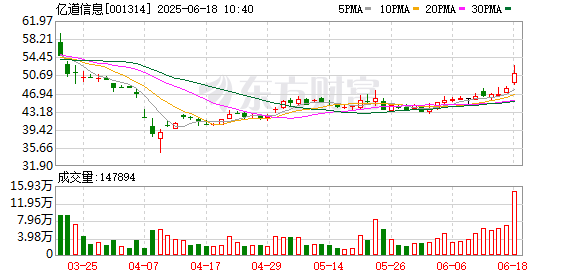

关于近代以来,哪场战争真正打开了中国的大门,答案各不相同。有些人会提到第一次鸦片战争,认为那是中国被迫与西方世界接触的开端;也有人说是第二次鸦片战争,认为那才是标志性事件。可是,若深入思考骆驼优配门店,真正让中国人从天朝上国的幻觉中猛然醒来的,不是这些战争,而是发生在1894年的甲午战争。那场战争,彻底改变了中国的命运。曾经被视为中华文化圈的小弟的日本,竟然以惊人的速度击败了号称亚洲最强的北洋海军。要知道,当时的北洋海军是亚洲排名第一、世界第九的强大海军。尽管一鸦二鸦的失败,面对的是武器先进的西方列强,尚能找到些许自圆其说的理由,但这一次,败给了已经开始进行自我改革的日本,且一次性将数十年心血凝结的北洋海军几乎全盘输光,中国的尊严也随之消失殆尽。祖宗的脸面,彻底被丢尽了。

在北洋战败后,清政府陷入了生死存亡的危机之中。无论是朝廷的官员,还是普通百姓,几乎都陷入了深深的自我怀疑,很多人甚至产生了“PTSD”的症状,仿佛面对的不是一个列强的失败,而是一场深刻的精神崩溃。李鸿章,在这一战后彻底失去了政治力量,过去支持他的派系逐渐没落。与此同时,地方派系的核心人物——张之洞崛起,成为了晚清最有影响力的改革者之一,接替了李鸿章的位置,主导着晚清的政治走向。张之洞不仅在政治上表现突出,而且还发表了《劝学篇》,这篇文章成为晚清思想改革的一个标志,展示了他对于中国未来走向的思考,并主导了一系列的改革举措。

展开剩余78%张之洞,原本是一个根深蒂固的传统官员。他的改革并非一蹴而就,而是在长期的实践中逐步改变的。作为一个儒学出身的官员,张之洞从小便接受了传统的儒家教育,并在浙江、湖北、四川等地任职了十多年,经历了诸多传统官员的培养和考验。那时,张之洞的思想中,西学几乎是不存在的。尤其是在担任四川学政期间,他所编纂的《书目问答》一书,收录的都是大量中国传统经典著作,西方思想几乎没有涉猎。那时的他,信奉的是“六经”之学,坚信儒家经典能够解决一切国家问题。

然而,随着清朝面临内忧外患的局势,张之洞不得不开始思考更广阔的问题:究竟中国该走向何方?这个问题的探讨,最终推动了他的思想转变。清流派的崛起,正是在这一历史背景下发生的。在同治和光绪帝的统治下,清朝的“清流党”逐渐崛起,成为与洋务派抗衡的重要力量。洋务派以恭亲王奕訢和李鸿章为代表,凭借“自强”和“求富”的口号,推动了现代化改革。然而,慈禧太后深知,如果过度依赖洋务派,将危及她对清朝的统治,因此,她有意扶植“清流党”,以牵制洋务派的权力。张之洞作为清流派的重要代表人物,也因此获得了上升的机会。

直到1881年,张之洞被任命为山西巡抚,他的政途才开始发生深刻的变化。在担任山西巡抚期间,张之洞发现自己的传统知识体系已经无法应对复杂的政治和社会问题。他逐渐意识到,要想在这个变革的时代中生存下来,必须学习洋务,发展新式产业。于是,他开始模仿洋务派,在山西推广洋务事业,设立洋务局,开设桑棉局,训练新军。这一系列改革,不仅大大提升了山西的经济和军事力量,也让张之洞真正看到了西方国家的强大。

同样重要的是,1884年发生的中法战争深深触动了张之洞。这场战争暴露了中国在军事上的巨大劣势,也让张之洞深刻认识到,中国要想富强,必须在军事和教育上进行大规模改革。经过这次战争的沉痛教训,张之洞进一步提出了“中学为体,西学为用”的思想,这一理念,后来成为他改革的基础。

然而,张之洞的思想并非一帆风顺。他在1889年出任湖广总督后,继续推动洋务,并且开始对教育进行改革。他认为,西方的强大不仅仅体现在军事和工业上,最重要的是思想上的领先。西方国家的专门学科,如外交、工艺技术、商业学问等,都是中国传统学术所不具备的。因此,张之洞着手改革教育体系,推行新式学堂,提倡实用主义教育,推动西学的引入。这个时期的张之洞,已经不再是一个仅仅依赖儒家经典的传统官员,而是一个有着广阔视野的改革者。

甲午战争后的政治局势急剧动荡,张之洞在这场动荡中保持了相对稳定的政治地位。尽管李鸿章的洋务派在战后失势,但张之洞凭借自身的改革成绩,成为了清流派的核心人物。戊戌变法的失败,虽然让许多人失望,但张之洞依然在清朝的政治舞台上占有一席之地。他在戊戌变法期间提出的《劝学篇》,不仅是他治国思想的总结,也为当时中国改革的方向提供了思路。

《劝学篇》一经发布,立刻在社会上引发了广泛讨论。它的思想基础是“中学为体,西学为用”,这本质上是一种折中的改革思路。张之洞认为,中国必须保持传统文化的核心地位,同时引入西方的先进技术和思想。然而,这一思想逐渐失去了其时代的适应性,尤其是在甲午战争后,日本的崛起和西方列强的压力,迫使中国精英阶层不得不面对一个更加现实的选择:彻底的改革或灭亡。

戊戌变法的失败后,张之洞的改革思想仍然影响深远。他参与起草的《江楚会奏变法三折》,为清末新政提供了改革框架。这一框架的核心,便是教育改革,废除科举制度,并大力发展新式学堂和留学事业。通过这些改革,张之洞为中国的新一代知识分子培养提供了广阔的空间,也为后来的政治变革奠定了基础。

到1911年,辛亥革命爆发,清朝灭亡,张之洞所在的武昌成为了革命的起点。虽然历史的发展早已将张之洞的改革思路推向了历史的边缘,但他在中国现代化进程中的作用,依然不可忽视。张之洞,作为清末最重要的改革者之一,为中国的教育、军事、政治制度的现代化做出了重要贡献,他的思想对中国历史的走向产生了深远影响。

发布于:天津市配资炒股平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。