抓住风口宝利配资

本期要点:繁荣下的行业隐忧

你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。

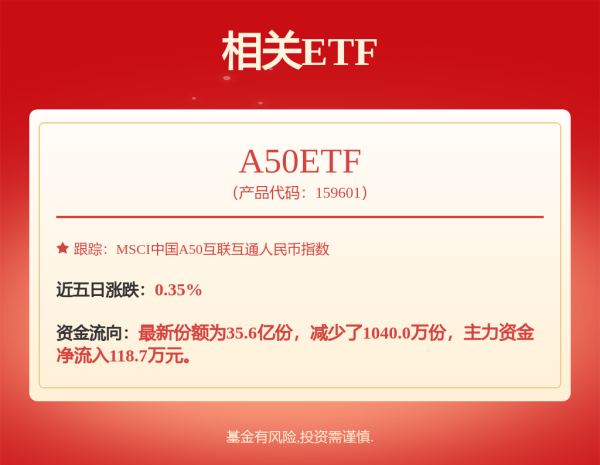

上周四晚,第二款车型YU7正式发布了,而且又卖爆了。

当晚10点,小米汽车官方宣布,1小时订单量达28.9万台。据报道,18小时后,YU7的锁单量、即不可退定金的订单量更是达到24万台,已远超小鹏全年交付量(19万辆),相当于在中国销量的一半左右。

小米汽车官方发布图片

因此,第二天,小米股价开盘即跳涨超8%。

尽管订单的准确数量仍有争议,但不可否认的是,YU7卖得非常好。现在压力来到了小米的生产线,看他们能否保质保量完成产品交付。

但是,我们观察到,和SU7发布会上智驾内容占比超30%不同,此次YU7发布会上,有关智驾介绍的总时长可能都不到5分钟。

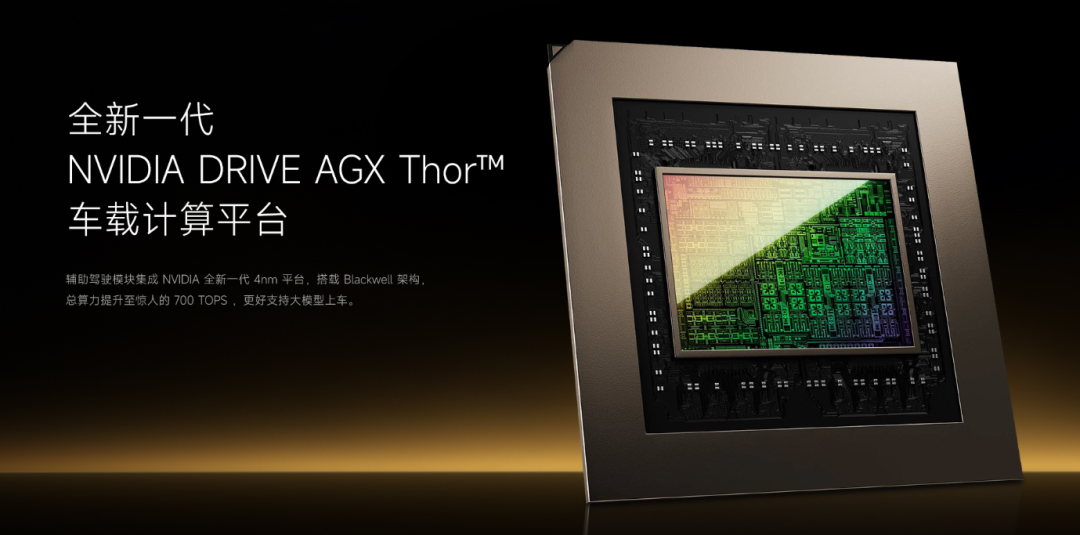

雷军只是蜻蜓点水般提了一下智驾的硬件配置,然后就开始强调续航、零重力座椅等相对“更实用”的配置。

YU7所搭载的芯片

这一点,其实让我比较担忧。

在中国电动汽车产业看似繁荣的背后,隐藏着一个可能对未来产生重大影响的问题:各大车企都在配置、价格与营销上大做文章,却无人引领电动汽车的智能化发展。当全行业都被卡在高阶辅助驾驶这个阶段时,该如何应对?

新挑战

首先,我们不能被表面的繁荣所迷惑,忘记了战略性的长远规划。

YU7的销量确实很棒,但这是因为小米将营销重点放在产品的配置和价格层面。当整个行业、特别是本应更具有创新精神的新势力都局限于此,就很难不让人担心了。

我们曾反复提及,汽车产业将经历电动化、智能化、出行服务化三轮革命。

随着电动汽车渗透率超过50%,可以说中国已基本完成了电动化的转型,并在全球范围内建立了领先的电动汽车产业链。

很多电动汽车的车内娱乐和零重力座椅等相关配置都堪称豪华宝利配资。

但是,在自动驾驶方面,由于车企宣传上的不严谨,导致公众误将L2级自动驾驶等同于完全自动驾驶,引发了一些严重事故。也使得自动驾驶变成了车企不敢轻易触及的话题,小米更是避而不提。

然而,我想强调的是,此时恰恰是智能化的关键期。

只有从L2级达到L3级自动驾驶后,电动汽车才能对燃油车产生碾压性的优势。

因为这时驾驶者几乎不再需要全程操控车辆,通勤时间就可以用来休息或娱乐。消费者在选购新车时,自然就更倾向于具备L3级自动驾驶功能的电动车,甚至愿意为此承担更高售价。

可惜的是,目前中国电动汽车市场的成功,很大程度还是依赖于价格优势,因为虽然电动车的售价与燃油车相当,但用电成本比用油便宜80%以上。

但如果车企一味强调低价,等到完成了替代,变成了电动车企的相互竞争,就会不可避免地陷入愈演愈烈的价格战,随之而来的就是账期延长和零部件质量下降等问题。

喧嚣与沉默

我认为,根本性的问题就在于中国电动汽车产业还缺乏智能化阶段的领军者。

2024年比亚迪销量达427万,华为问界M7、小米SU7等车型月销数万辆。怎么能说中国汽车产业没有自己的“产业领袖”?

别忘了,一个领军者,不是看你销量多大,而是看你能否为产业确定新方向、建立新体系,并推动新的基础设施、商业模式和产品范式的形成。

6月28日,特斯拉官方宣布,一台Model Y从得州超级工厂出发,经过30分钟的无人驾驶,把自己交付给新车主。全程没有远程操控,最高时速达到了115公里。

这件事也得到了雷军的转发,并称赞“特斯拉确实了不起”。

特斯拉没有等待美国政府的许可,而是在风险可控的前提下主动尝试,把自动驾驶能力真实地展示给公众和监管机构,本质上是采取了“倒逼”策略。

其实,这正是硅谷创新精神的一种体现。说白了,就是先把事做了,然后再来讨论是否可行以及如何监管。

因为对于任何一个全新的产品或服务,你永远无法在实验室里讨论出一套完美的监管规则,唯一的办法就是让它在真实世界中奔跑起来,然后再边实践边治理。

然而,之前中国车企在智驾上的宣传有多“领先”,如今就有多沉默。

本来情况也不复杂,既然各大车企都宣称自己的技术已经准备就绪,那就“是骡子是马拉出来溜溜”。但大家突然发现,评判技术水平的标准都还没统一,没法评价。

什么是L3或L4级自动驾驶?只是司机是否介入、或车企是否承担事故责任那么简单吗?或者更深挖一层,究竟技术要达到什么水平,才能真不需要人工干预?

这个最基本的问题,没哪个车企率先给出个参考,导致至今没有行业公认的、可量化的判断标准。企业自己都没有标准,要怎么让政府监管、怎么发证呢?

各人自扫门前雪,没人关心行业发展,这才是整个行业在繁荣的表象下的最大隐忧!

要知道,智驾水平的标准不可能等待监管者来制定。就像马车夫无法给汽车套上缰绳一样,监管者不可能领先于产业提出完善的规范。当整个行业都在等待别人给出自动驾驶的法规和考核标准时,这部法规就永远不会到来。

最后,我想说的是,战略上领军者的缺位,正在导致更深层次的危机。

当前,中国自动驾驶领域“数据孤岛”问题严重。各家车企的数据格式、标注方法、回传机制各不相同,甚至同一车企的数据都无法形成合力。

我们担心的,不再是纯视觉和激光雷达的硬件配置之争,而是我们的数据能否有效整合起来。这个问题如果得不到解决,将有可能像《三体》中的“智子”一样,将中国汽车产业锁死在较低的电动化阶段上,难以向“智能化”和“出行服务化”迈进。

当年,特斯拉作为“鲶鱼”被引入中国市场,带动了本土供应链的升级。近年来,特斯拉又帮助中国零部件企业走向海外,开辟第二战场。

现在,特斯拉的FSD已经入华,还不能倒逼出国内智驾技术的考核标准和数据的统一与共享吗?看来,中国不缺能干的企业家,但太需要有远见的产业领导者了!下次小米的发布会,希望雷总能少谈点儿自己的技术创新,多谈谈产业的未来发展,和共同制定了哪些产业标准!

以上就是今天的内容,关于电动汽车以及自动驾驶产业所面临的风险与机遇,在上周的特训营直播课上,我用了两个小时进行深入剖析。如果你感兴趣,欢迎扫码加入,和我一起,先人一步,领先一路!

王煜全要闻评论,我们明天见。

↓长按图片扫码报名,先人一步,领先一路

最后,鉴于公众号推送机制的改变,你未来刷到要闻评论的机会可能没那么多了,建议你加入粉丝群,第一时间得到我的独家前沿分析,而且我们还会每天在粉丝群里发布独家资料,快快扫码加入吧!

【科技特训营】看懂科技产业,离不开长期观察。线上书院模式,与王老师深度链接!为未来五年做好准备,先人一步,领先一路!

↓¥399,掌握王煜全AI产业预测精华(iOS用户请在电脑端打开)

此外,我们还为您准备了一个独家思维导图,扫描加群即可领取

“中国自动驾驶产业的机遇与问题”

配资炒股平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。